今日互动:

你去屈臣氏一般买什么?

文|转自青眼微信号

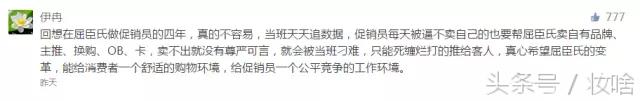

这回,屈臣氏里的BA的吐槽声比消费者更高。

前天,青眼微信公众号推送了一篇名为《屈臣氏要砍掉部分自有品牌,下半年迎大变革?》的文章后,点击量已达到36000多,评论超过100条。

其中,90%以上都是在屈臣氏工作的BA对屈臣氏的吐槽,而第一条留言点赞数已经超过700。

一直以来,只要提到屈臣氏,消费者就可以罗列出一堆讨厌它的理由,而屈臣氏的BA也总是被吐槽得最多。“素质差、不专业、老是跟在屁股推销”似乎成为每一家屈臣氏里的BA套用公式。

但事实上,师姐在一一梳理这些挤爆了后台的近200条留言(微信精选留言最多显示100条)时,师姐发现,屈臣氏里的BA其实比顾客更讨厌屈臣氏。

据在屈臣氏工作过的一位员工向师姐透露,屈臣氏店内常见的BA分为两种:第三方BA和OBBA,即品牌入驻的BA和屈臣氏自有品牌BA,其中,第三方BA的人数会多于OBBA的人数。

通常情况下,某个品牌在屈臣氏的月销售金额能达到一定的量时,品牌方才会向屈臣氏方面申请入驻BA,这在某种程度上也表示了品牌对于屈臣氏渠道的重视。据介绍,如果入驻的品牌销量情况较乐观,该品牌一般会派2名BA入驻屈臣氏店内进行销售。

不过,据师姐了解,在第三方BA人数居多的情况下,屈臣氏的自有品牌却高达2000多个SKU,其沐浴露、洗发水、护肤、彩妆等品类甚至占据了整体货品比例的20%~25%。2015年,屈臣氏自有品牌销售额占到五分之一的比重。

今年2月18日,青眼的微信文章曾统计过屈臣氏2015年度美妆十大品类畅销榜TOP5排名,其中,屈臣氏的自有品牌就抢占了面膜、眼膜、眼部精华这三大品类的第一名。

在化妆品广告已迈入10亿级门槛的当下,销售与广告力度之间的关联度已不言而喻。而屈臣氏自有品牌在没有任何广告投放和OBBA人数较少的情况下,何以获得如此高的销量?显然,第三方BA的强推起到了不可忽视的作用,而事实上也的确有迹可循。

据媒体公开报道,某些地区的屈臣氏此前会要求第三方BA每天必须完成屈臣氏自有品牌销售之后才能销售自家品牌。而这也正是第三方BA目前控诉屈臣氏的首要“罪状”。

除此之外,根据青眼后台的留言,师姐也发现,被屈臣氏BA吐槽的对象大多是屈臣氏的基层管理人员。“换购指标”、“必须推销自有品牌”、“当班追数据”“OBBA过于强势”等成为了屈臣氏BA诟病其基层管理人员的主要“罪状”。

据报道,去年5月合肥屈臣氏三里庵店60名品牌BA就曾闹过罢工,而起因正是这些入驻的BA被强制要求卖屈臣氏的自有品牌,达不到指标还要被处罚。

更令人瞠目的是,这些BA连喝水、上厕所都需主管签字同意,除此之外,下班要开包接受检查。

不过,某位屈臣氏的店长也告诉师姐,他并不否认当前一些屈臣氏店铺存在为了达到指标,强制性地为品牌BA设置不合理业绩标准的现象,但每家屈臣氏店铺在管理方面也存在差异性,因此,不可一概而论。

据一位百雀羚品牌入驻屈臣氏的BA向师姐透露,相对于屈臣氏OBBA,品牌入驻的BA稳定性相对较差,基本上靠销售自家品牌获取工资,在福利待遇上比不上OBBA。

据她介绍,一般量小的屈臣氏店铺OBBA只有2-3人,大一点的也只有3-4人。而屈臣氏店内的品牌数量众多,消费者的选择机会也大,但同时其自有品牌在销售中又必须达到规定的增长点,因此,会出现店长频繁巡店追查自有品牌销售额和占比的现象,也因此,屈臣氏OBBA会表现得很强势。

不过,对于品牌BA被强制要求推销屈臣氏自有品牌的现象,该BA也表示因店而异。

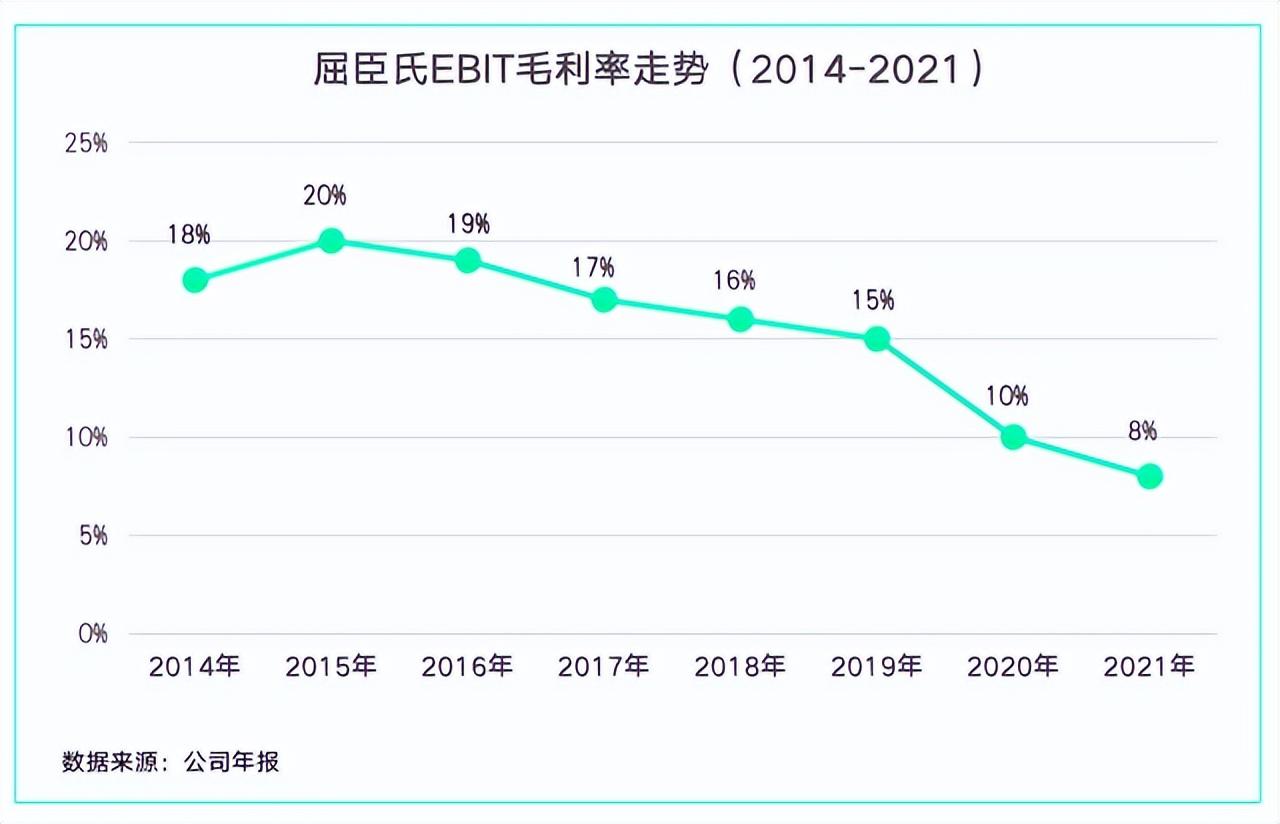

值得关注的是,2015年屈臣氏在中国市场的门店数为2483家,较2014年增长395家,这是其在中国市场开店最多的一年。但与此同时,2015年屈臣氏在中国市场的销售额同比只增长了9%,低于2014年14%、2013年23%两位数字的增长率,其单店产出甚至还呈现出逐年下降的趋势。

暂且抛开经济大环境对销售额的影响不说,在实体零售业大谈“体验为王”的当下,作为消费者体验的第一道关口,BA们如果个个心怀不满,怨声载道,那她又怎么愉快地面对消费者?消费者对这样的体验望而却步,屈臣氏店铺又靠什么实现增长?

所以,请善待每一位在你的店里工作或者工作过的BA,她们才是体验经济中,开启顾客满意或者不满意的那个情绪按钮的第一步。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/818814247.html