·

“奇葩式”的营销路线、剑走偏锋的颠覆性尝试、“农村包围城市”的渠道拓展路线,韩后野蛮生长的路径背后是什么样的运营思路?

☟☟☟

上周六晚20点整,

我们请到了韩后集团 董事总裁、韩后电商董事长肖荣燊

与莓果们分享他的“营销相对论”。

以下是群访实录

☟☟☟

发展轨迹:”农村“包围城市

肖总给我们介绍一下韩后集团?

韩后成立于2005年,至今已有十年历史。韩后这个品牌发展历程主要有分三段:

09-11年是品牌积累的阶段,而11-13年主要是在3-6线市场做农村包围城市的一个基础工作,13年至今是从三到五线市场切入一到三线市场的年轻人群这个阶段。11年之后每年成长的速度是成倍递增。

现在韩后在3-5线市场主要是通过加盟专柜,那里大概占了40%的份额。在1-3线城市走的是以屈臣氏为代表的年轻人化妆品渠道,份额大概是25%。另外电商的份额占25%。

目前公司主要有3个股东,老大负责资本+产业,老二过去负责内部运营+线下销售;我负责产品、品牌、线上销售。我们三个的背景是:老大是销售出身。老二是设计出身,我是marketing出身,老大偏激进,老二偏稳健,我介乎于中间。所以说优秀企业的基本能力基因就是快消品公司里面的销售和相关的因素,也让我们在整个企业对应的品牌营销或者销售管理这两方面都得到了长足的发展。

今年10月份开始我们三人工作做了调整;我接管整个集团全面运营。

品牌突围:不要抢着细分个性化!

化妆品种类、品牌众多,韩后的营销策略应该很有意思。比如地域如何分配?产品品类如何突破?希望肖总与我们分享?

刚才我介绍韩后三个发展阶段其实也是我们布局的阶段,在第一阶段我们主要是占有了中国过去五年的经济红利,CPI迅速上升,消费者的消费价格能力快速上升,这变成了一个消费者对品类的红利,是我们在11-13年发展上的一个契机!所以我们对应的渠道策略是:11-13年我们布局3-6线市场的零售,在基础积累大概4个亿后,我们迅速切入1、2线市场,第一波是以线下屈臣氏渠道为代表。我们花了两年多在屈臣氏渠道做到了市场份额前三。14年电商起步,14年做到前十,15年做到前三。16年我们会开始布局1-3线市场的大卖场渠道。

这样的布局完成之后,我们形成一个以地域化人群与渠道化消费者目标的结构,可以理解为:我们从3-5线市场的中青年人群转到1-3线市场年轻品牌敏感度比较高、消费能力还可以的年轻人群。因为他们生活场景会发生变化,这群人随着这三年的发展会逐步从电商转移到屈臣氏再转移大卖场。

其次在品类上的布局,我们更多的是定义在大众消费品的差异化。主要定义作为年轻人韩风天然护肤品为核心。

在产品品类的突破上,我觉得千万不要急着去细分个性化,而是在大容量市场里面迅速抢市场的竞争机会,一定要在红海市场里面去定义蓝海的细分,千万不要跑到一个蓝海的创新品类去做。

品牌突围:只有差异化才有机会!

中国的消费者一直都对韩国、日本或欧美品牌的化妆品比较青睐,对于中国现在崇尚洋货的风气您是如何看待的?国产品牌应该如何突围?

第一我们先理解在中国的消费者分人群的特色。七十年代到六十年代的人,你可以理解他是一种功能消费。而八十年代特别是八五前的八十年代人,八十年代的社会的会更强化品牌消费。但是八五之后尤其到了九零之后的消费者,他会更在乎的是感觉本身,更强化个体的选择。如果要深究三个年代的人的变化,其实你可以看整个经济环境大背景就了解了,六十七十年代那时候有和没有是一个重要的问题。八十年代假冒伪劣非常的明显。需要有足够多的具有品牌信任感的产品选择。而整个八五之后整个市场的消费就进入到了一个个性化的一个选择。这个是整个消费者的背景逻辑,是我们去做这种跨国品牌的竞争或跨品类竞争里面的大背景。韩后定义的是大众,过去定义的是大众三十岁,大概是七五年到八五之间的这个人群,你就要在强化你的品牌的影响力!这意味着我们整个品牌的媒体传播的资源占有量非常大,我们对媒体的购买的投入就非常大。因为那我需要塑造一个品牌影响力的信任感。

但是今年我把韩后的消费人群重新做了定义。我希望未来三年韩后的目标人群为八五后的人群。在八零年代的消费者里面我没有机会和现有已经成熟的国际品牌竞争,因为国际品牌的品牌力远大于中国的任何一个本土品牌,对于消费者来说外来的品牌标签的安全性相信度更高,但是在八五之后的消费者不是这样的。这样的话我就把品牌力放第二点,把个性化成为我的变革核心,就是我会从主品类进入到细分品类,细分品类去抢夺足够多的细分的消费者,最后再变成一个大盘。

结论

如果本土品牌竞争,未来要抢85后的年轻人,这群人有机会争取;争取的办法是个性化。品牌化永远是比历史长、比规模大;只有比不同才有机会。

品牌其实有两种生存状态,一种是你往高端小众走,高端一定意味着小众所以你消费受众的基数小,一种是大众规模,就面向规模化的人去竞争。

提问肖总:我很认同肖总不同年代的消费群体对产品功能、品牌、个性的不同追求,打造品牌的个性化成为争夺85后的重要举措,那么韩后对此有那么具体的应对?

应对办法有,我组织已经在调整,这个问题暂时不方便回答,因为涉及到我的战略布局。可以分享一个点:韩后在通过线上线下闭环的布局,切入细分市场。

假设2016年您才重新创立“韩后”, 您会怎么做这个品牌?会和“原来韩后”的品牌建社策略有什么异同?

第一不可能重来;第二如果重新来过,我一定是只做85后的人群。85前的人群我一分钱都不赚了。面向85后人群,做细分领袖。

天下无三:争议化传播成就影响力最大化

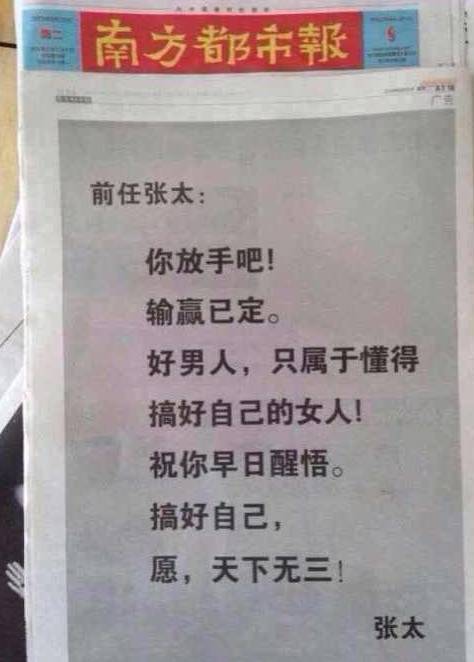

韩后当初的“天下无三”的张太公关案是相当剑走偏锋然赚足眼球的一记大招!请问你当时是如何考虑这招出去对品牌定位的影响的?这大招出去又是预期获得怎样的消费者回应的?对销量的拉动效果如何?

首先我说这个创意背景,在13年底,我们企业切回1、2线市场。如果我们要迅速进入市场的话,成本是非常高的。故我的传播目标就定义的非常清晰:在我非常有限的预算下,我要让韩后迅速在1、3线市场消费人群里面取得足够的知名度。

这个目标定义之下,一我要有迅速的知名度的提升。第二我无所谓因为我的整个市场是空白。我只需要韩后得到足够多人的关注就够了。有限的传播成本要得到巨大的传播的影响力,只能走争议化的传播。而争议化的传播无非就是爱恨情仇,黄毒赌暴力。黄堵毒是违法的,不敢碰,只能用爱恨情仇吧!

话题营销:内容作为唯一标准

南都天下无三的案例已成为经典,开创了一个营销上的南都头版悬念系列,我觉得最重要的是韩后对于人性与社会大众心理的洞悉,刚肖总也说到爱恨情仇最易引争议,在话题上是精准切中,但同样的话题有很多,但也不是都能引发热议,那在传播路径和媒介选择上,韩后有怎样相对细致的经验给大家?

在媒体的使用上:第一个传统媒体,我把它称之为带状媒体。这种媒体占有时间比占有地方重要,所以说我们挑媒体一定是挑最有影响力的媒体。

然后新媒体我觉得它是网状分布的,基于自己某个节点不断的往外扩散,这扩散其实是没有规律可以把握的,唯一可以把握的规律就是节点本身及节点本身所对应的内容。然后把那个节点作为你的导火线去把它点燃,然后最后爆破。

这个就是我对于新媒体的一个定义。在执行的方法里面就变成对新媒体的定义,我从来不投资任何常态的新媒体!因为这种常态的到达虽然说有一定数据可参考性,但是它的性价比其实是远低于传统媒体的。因为人在那种环境下接触的效果是非常差的,所以对所有的新媒体我使用的方法是:永远都基于某一个点爆炸性的事件,或者项目或者是吸引力的融合,把它作为唯一点去扩散,扩散的效力如果好就推大了。不好就减少,把内容作唯一标准。

所以说我为团队定下要求:任何一次传播不准做连带传播,从A连到B连到C,应该是在A就把做到足够大。如果做不到你就把它放弃,而不是应该你试图通过A连接B,B连接C,这是做不到的。每一个传播的内容都要当着炸弹。

所以基于这个我把整一个团队分成了两块,所有的传统媒体相关的工作归给品牌团队,所有新媒体的工作归给我们公关团队。所有的整合营销团队它的出发点都是基于我们拥有某个创意,再去搜集对应创意所需要的媒体,然后爆破。

第一或者唯一是韩后对媒体做选择的重要标准

肖总:韩后投得广州塔的广告投放权后,对企业营销贡献了多少?目前收回成本没有?

首先第一小蛮腰是在广州乃至中国地区一个媒体标杆,第二个小蛮腰带来媒体的传播效果应该是用媒体的价值感的事件传播作为整体来判断。媒体价值不应该用数据化去衡量,应该是用影响力来衡量。所以说我们使用媒体永远是这样定义:一就是希望它是唯一的,唯一就具备稀有价值,或者它是第一的,第一就意味着它是有更高溢价的含金量,用这两个标准去判断它。所以小蛮腰是属于我们唯一或者第一标准里面的一个指标。而我们使用它的方法就是以小蛮腰作为事件的载体源头去推动我们整个品牌的美誉度加分的一个载体。

小蛮腰我们五年的经营成本大概是两个亿,其实按一个媒体的评价其实它占我们整个企业的费用并不多。如果你把它劈成N个事件营销的源头开始,那它的单价就变得很低。非得数据化去定义的话,小蛮腰韩后把它拿下来之后。韩后两天内的消费者搜索百度指数达到了七千,是当年张太事件带来的消费者主动搜索量的两倍,这可以理解为他是一种品牌既有美誉度又有曝光度的一个架子。

从收效来看的话。小蛮腰第一个是在事件及知名度和美誉度的标杆,他达到了我们的初步预期。另外也给我们带来了一些潜在的价值,韩后是广东的企业。抓住了广东的消费者及广东的利益相关群体,这些隐形的价值也因为这个事情带来更大的回报。因此韩后在广东有更大的知名度和美誉度!

企业主对媒体,应该用影响力来评价,不应该用数据作为唯一评价。第一或者唯一是韩后对媒体做选择的重要标准。一个10克拉钻石价值远大于10个1克拉钻石,这就是媒体不同选择的形象代表。媒体应该买最贵的,而不是性价比。

化妆品电商:消费者重新去定义品牌本身

线上电商一直是化妆品行业一个很大的瓶颈,韩后是如何攻破这个瓶颈的?韩后现在线上销售和线下销售的比例是多少?

现在整个电商里面的品牌你可以分为两类。一类是原生电商的,我把它统称为淘品牌,另一种延伸线下了我把它统称为线下品牌,这两个竞争里面的差异化就是淘品牌叫小而美,线下品牌大而笨。当我看懂了这两个逻辑之后, 我让我的团队让他们全部打向这些细分的淘品牌,打的方法很简单,就是跟随品类比她大一倍到两倍的营销费用。就相当等于叫用红海刺刀策略抢份额。就是在电商里面,我的团队是开坦克的。我用一个坦克运营的规模PK一个开着小轿车的一个人,他的PK方法应该是你直接碾压他而不是你比他转弯快。电商核心4个点:品牌力,产品细分,电商运营技术,品牌传播。如果能把4个点都串联;猪都可以做电商,特别是线下规模化品牌。如果要保证四个关键点,第一个品牌力,你的电商团队要拥有人权、财权、产品权一切独立的权利,保证他有足够的灵活性把产品细分这个问题解决掉。电商随着10年到现在已经五年的周期已经累积下来足够多平均水平不错的成熟的人才,获取他们很容易。最后就是品牌传播,真正电商要做好的人,往往有个特点,它的品牌传播力很强。

销售逻辑的人永远是打价格战、打细分的竞争机会。但是,品牌的人的往往是做传播、做卖点、做影响力。所以所有电商的细分品牌做的好的往往他老板本人就是一个传播高手,所以说其实我蛮鼓励做品牌的人去做电商。解决冲突很简单:电商定制产品线。

电商化我觉得现在的竞争环境还是在第一阶段,就是规模强于细分的这个阶段。其实我觉得电商未来对线下品牌的真正意义不应该在第一阶段,而是我理解的第二阶段:电商面向消费者重新去定义品牌本身。因为线下品牌往往是线下的规模化经济里面的人群细分,分的人永远是规模最大的人,规模大,人永远是不可能有细分个性化的机会。但是电商反而应该是倒过来的,应该是有足够多的细分机会在切入再倒过来。所以这个应该是对于改造线下的品牌最好的一次机会。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/415598745.html