蜗小牛有话说:

很早之前有江湖传言,范冰冰每年用700张面膜。这个数字真假难辨,但从她之前在各种综艺节目中的采访来看,面膜是她的每日必需品。

其实不仅是明星,面膜也是女性最常用的护肤品之一。但面膜真的有用吗?

有几个中国女性没贴过面膜呢?

根据AC尼尔森的数据,2015年中国面膜市场规模保守估计将达300亿元人民币。

一年内能消耗28亿张面膜,足够贴满8万个足球场。

在中国,面膜是美容护肤品中当之无愧的王者。

淘宝指数“美容护肤”类的成交排行中,面膜稳坐第一,比第二名到第四名加起来的总销量还高。

淘宝指数“美容护肤”类的成交排行

但是,中国女性习以为常的面膜却并不怎么受西方女性待见。

目前欧洲只有30%~44%的女性使用面膜,这还是近两年欧美面膜市场大幅增长的结果。

2013年,欧美国家在全球的贴片面膜市场仅占2%,而且其中还有很大一部分是泥膏型面膜。

遍布欧美的“中国扫货团”横扫各类服饰包包往往面不改色,但他们在超市里很难找到一片面膜。

只有反复和售货员强调“sheet mask”(片装面膜),才可能被带到冷冷清清的日本面膜货柜前。

在美容化妆一切都很新潮的今天,为什么中国女性如此热爱贴面膜?

本文摘自《一个观点,不一定对》,一个个生活案例的严肃科学分析,帮你接近生活的真相。

作者黄章晋。资深媒体人,曾任《凤凰周刊》执行主编等职,大象公会创始人,总编辑。

1. 以白为美

答案很简单:“以白为美”的审美文化导致了面膜大行其道。

在古代农业社会,绝大多数人都在户外劳作。

皮肤越白的人就意味着离劳动越远,社会地位越高。

这一现象并非中国独有,在西方文明的重要发祥地古罗马也有着同样的“白美文化”。

博物学家老普林尼在《博物志》中就对古罗马的美白产品有详细描写:

牛奶和杏仁配制的润肤乳,亚麻油和牛脚脂肪制成的香膏,以及用来搽脸的铅粉。

铅粉的美白效果强大且直观,即便出现了大量铅中毒、神经麻痹甚至胎死腹中的案例,铅粉美白在全球范围内仍流行了近两千年,直到19世纪末才被各国陆续禁止。

但对于许多为了美白不惜代价的女性来说,砒霜也成了一个选择。

为了满足市场需求,19世纪的化妆品厂商推出了外用的砒霜皂和内服的砒霜片,一度大受欧美市场的欢迎。

20世纪则出现了更专业的美容院服务。

1907年,一家名为Pomeroy伦敦小型美容院的年收入达到21000英镑;

而同时期的美国Marinello公司每年研发出近50款美容产品,培训上万名专业美容师;

1925年的埃伦斯堡日志中提到,美国已经有接近3万家美容院和超过10万名的女性从业人员。

在激烈的市场竞争下,各种神奇的美白产品也被研发出来。

抽气降低气压的美容面罩,把脸石膏化的美容面具,包得严严实实的防晒斗篷…

美国人民为了女性的美白事业贡献了各种各样的奇思妙想,其中就有现代贴片面膜的雏形。

不过,随着工业化程度加深,美白很快就不再流行。

大多数人的工作环境变成了工厂车间和办公室,白皮肤失去了特权色彩。

取而代之的是小麦肤色——欧洲大陆日照较少,足够有钱又有闲的人才能去海滩度假晒太阳。

但这种流行无法在东亚获得市场。

东亚地区日照充足,女性天生肤色较深,晒黑的皮肤难以清晰地展现社会地位。

例如,还在现代化进程中的中国,仍然存在大量户外体力劳动者,“一白遮百丑”仍然是不可动摇的审美。

另外,东亚人的五官相对扁平,不像高加索人的五官那么立体化,晒黑之后反倒会降低颜值。

面膜的流行,正因为美白是中国女性的共同追求,但美白可以有多种选择,为什么面膜成了首选?

2. “神奇”的美白利器

在广告商的强势轰炸下,女性不可能不喜欢面膜。

除了“深度滋养”“去黄祛斑”“美白嫩肤”等功能性的宣传,“法国臻品葡萄蜗牛黏液”“纯净圣地新西兰奇异果提取物”和“穹顶之下的高海拔美肌”更让人有捡到武功秘籍的快感。

不过,在面膜的精华液配方中,80%的成分只是水和防止水分蒸发的保湿剂。

剩下的20%中,增稠剂、乳化剂维持黏稠的液体效果;稳定剂维持酸碱平衡;香精和色素让面膜更香更白;防腐剂抑制细菌繁殖。

保湿剂和“去黄祛斑”“美白嫩肤”没有什么关系。

为了能在宣传中突出“美白功效”,广告商研发了“皇家基因肽作用因子”等功效成分。

这些功效成分多为维生素、多糖和各种提取物,几乎每一种面膜所含的提取物都不一样。

随便看看几十种面膜的成分表,就能发现多达百种的不同提取物。

面膜包装上常见的成分

在讲究“稀有材料”和“高山产地”的今天,人参根和燕窝已显得过于普通,吸引不了女性的注意力,鱼子提取物和蜗牛黏液提取物才能让她们多看两眼。

但真正有杀伤力的还是“在河内贡品石胆上生长着的野生竹精华”“来自泰国普吉岛海洋深处的AAA级海藻”和“超低温临界萃取富士山新鲜樱花汁液”。

如果找不到足够“霸气”的精华液材料,厂商还会在面膜基布上做文章。

“天丝面膜”“蚕丝面膜”“冰羽灵膜布”这种仙气四溢的名字足以唤起某种情怀,“3400米高海拔观音茶纤制成的高原活性抗菌物质草珊瑚素面膜布”则让用户来不及看完全名就已刷卡下单。

但大多数面膜基布用的都是无纺布工艺,主要成分是棉、麻、丝、聚丙烯(PP)、锦纶(nylon),采用机械、热粘或化学方法加固而成。

无论“天丝”“蚕丝”,还是“以黑吸黑”的“竹炭面膜”,都只是在无纺布基础上染色的成果。

好的基布材料当然能提升面膜的整体效果,比如用葡糖醋杆菌发酵制成的生物纤维,最早在医学界用作人造皮肤,亲肤性、伏贴性、持水性都强于无纺布工艺的面膜基布,但它的价格相对稍高,也很难与“美白”联系上,自然不是“蜗牛黏液”的对手。

在以白为美的审美驱动下,很多女性几乎每天都有“哎呀,今天皮肤好差,敷片面膜补补”的冲动,但她们似乎从来没有关心过一个问题——面膜是如何起作用的?

3. 敷面膜敷的到底是什么

除了美白,面膜的基础功能是清洁和保湿。

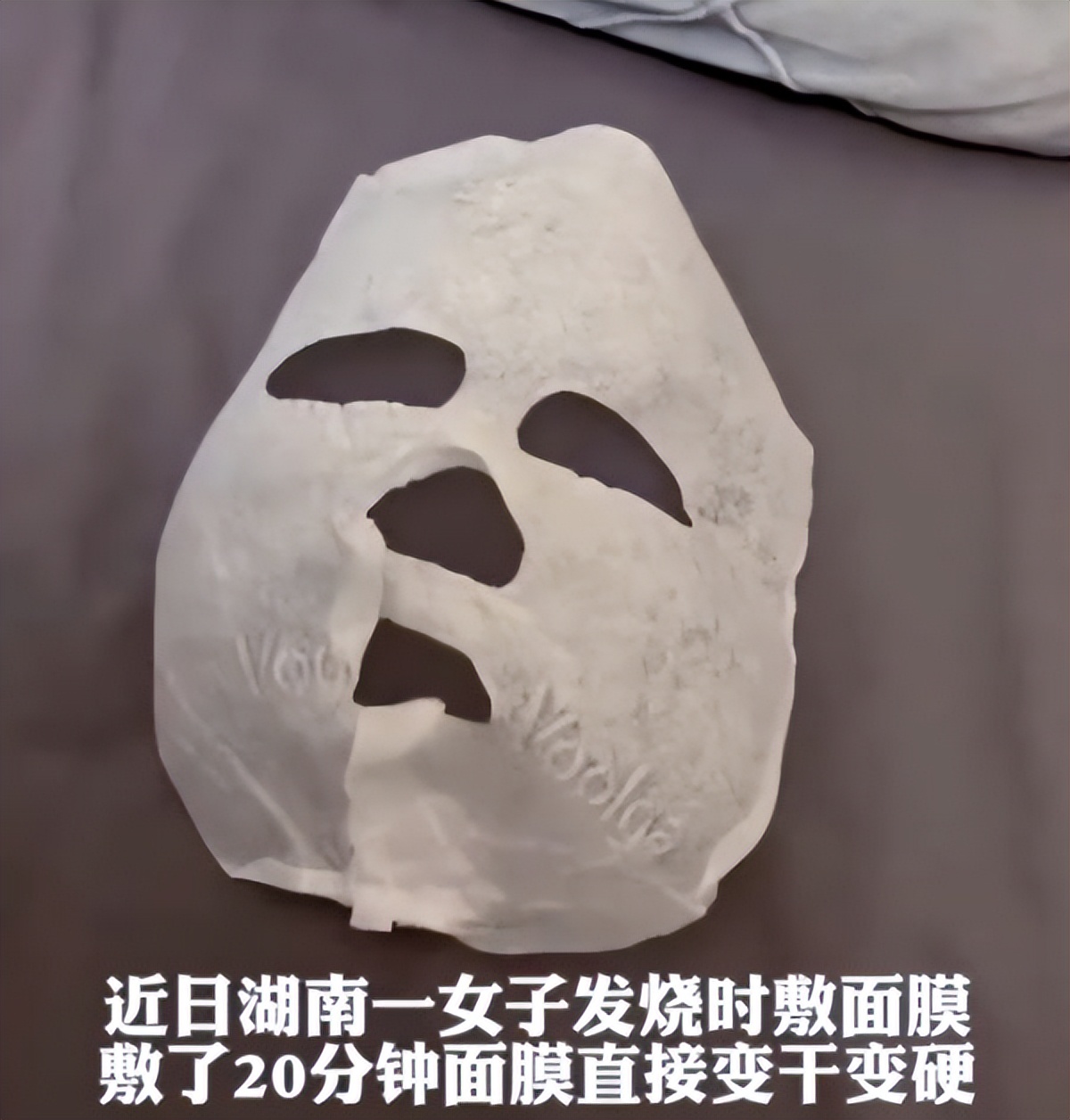

通过基布隔离空气,促使皮肤升温、毛细血管扩张,同时使水分浸润角质层,达到保湿的目的。

通过促渗设计,面膜中的功效成分——精华液也得以渗入皮肤。

那么,这些功效成分(精华液)究竟能不能做到美白嫩肤?

答案是:效果微乎其微。这些成分如果能被皮肤吸收,的确能起到一定的作用,但遗憾的是,绝大部分功效成分绝无渗入皮肤被吸收的可能。

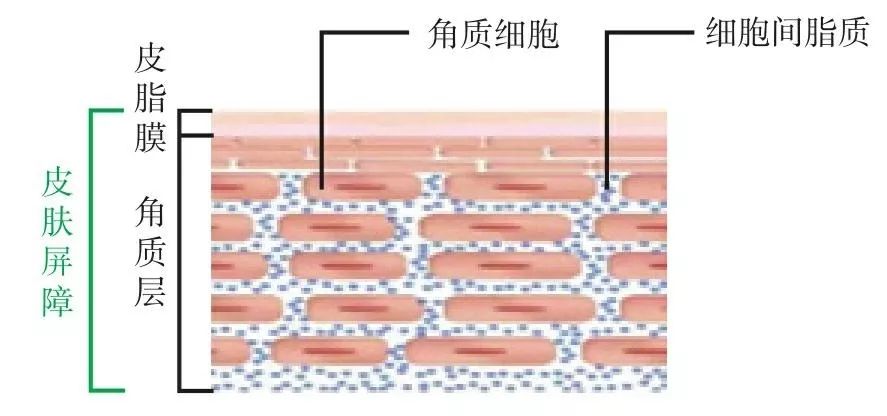

皮肤之所以能阻止细菌和有害物质进入,主要屏障是皮肤外层由死亡细胞构成的角质层,但它也同样把面膜中的功效成分阻挡在外。

想要通过角质层,只能在细胞间隙的脂质双分子层扩散,这意味着直径大于40纳米或分子量大于1000的成分都被挡在门外。

角质层结构示意图

一个典型的例子就是胶原蛋白,这种几十万分子量的大分子糖蛋白除了能给皮肤表面带来黏糊糊的触感,无法带来任何实际效果。

即使加入促渗剂和改良成分以增加脂溶性,面膜中超过99%的成分也只能停留在皮肤最外的角质层。

无论是玻尿酸、蜗牛黏液,还是奇异果提取物,都只能在皮肤表面发生作用。

实际上,面膜是一款只作用于角质层,几乎不影响真皮层的产品。

这意味着,在天花乱坠的功效中,面膜只有基础的清洁、保湿功能是真正实现的。

事实上,由于面膜极其简单的功能和低技术含量的制造工艺,它的行业门槛甚至比开一家小饭馆还要低。

在某宝上可以找到大量的面膜定制厂商,他们不仅能生产贴片面膜,甚至还能提供包装设计、营销方案、独特配方、网站注册甚至是公司注册等一站式服务。

“产品需求收集,提交实验室,打造独有专属配方!一客一方!”

“20万片面膜可当天交货!”“大部分产品的外观、状态、色泽、香型都可按客户要求调。”

“您只需要一个想法,剩下的都交给我们!”…

激烈的市场竞争和丰厚的利润让这些生产商能为客户提供异常便捷的“一条龙”服务。

只需要平均每片不到2元的成本,就能收获属于自己“原创”品牌的面膜产品。

“原创”品牌甚至连仓储和物流都不需要考虑,只要把订单发给厂商,他们就能帮你发货。

生意如此红火,又几乎没有门槛,让许多明星也加入卖面膜的大军中。

这无疑导致了面膜市场的混乱,我们甚至很难总结出价格和质量的线性关系。

贵的产品不一定更优秀,而便宜的也能基本完成“任务”。

这就是贴片面膜,在社交网络和各种新鲜卖点的攻势下,女性一次又一次地把它们贴在脸上,想象着更好的自己。

现代生活是一张装饰华丽的网,挂满了闪闪发光的精致小物。

人们观赏着、赞叹着,以为华美就是充实,殊不知华美也是束缚,让你为此虚耗精力、金钱。

面膜只是一个例子,还有其他很多生活细节,都会对你产生意想不到的影响:

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/387621186.html