永恒价值、宇宙境界、生命哲学、悲剧与荒诞、史诗

【文章有点长,但论述精辟,富有创见,读后必有收获。】

一、 人类精神高度的一个坐标

在人类文明史上,有一些著作标志着人类的精神高度。就文学而言,《伊利亚特》、《奥德赛》、《俄狄浦斯王》、《神曲》、《哈姆雷特》、《堂吉诃德》、《悲惨世界》、《浮士德》、《战争与和平》、《卡拉玛佐夫兄弟》等,就属于这样的典籍。

在中国,有一部作品毫无愧色可以和这些经典极品并肩,也同样标志着人类的精神水准和文学水准的,这就是曹雪芹的《红楼梦》,它属于人类精神价值创造的最高层面。

对于这些标志精神高度的经典极品,时间没有意义。换句话说,它们就像埃及的金字塔,是一个永远的审美对象,而不是时代性标记。

马克思说荷马史诗具有“永久性的魅力”,也是在说,《伊利亚特》与《奥德赛》,作为巨大的文学存在,没有时间的边界。它属于当时,也属于现在,更属于今后的千秋岁月。

《红楼梦》正是荷马史诗式的没有时间边界的永恒存在,所以可称为“永远的《红楼梦》”。在《红楼梦》研究中,索隐派之所以显得特别幼稚乃至荒谬,就因为他们把这部巨著的无限时空简化得不仅有限而且渺小,从而使《红楼梦》遭到了巨大的“贬值”。

只要游历人类的艺术世界,观赏一下达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、凡·高的画,就可明白:大艺术家的全部才华和毕生心力都在追求一种比自身生命更长久的东西,这就是“永恒”。

他们殚精竭虑所求索的是如何把永恒化为瞬间,如何把永恒凝聚为具象,或者说,如何捕住瞬间和深入瞬间,然后通过瞬间与具象进入不知岁月时序的宇宙之境。

他们的精神创造过程是一个叩问永恒之谜的过程。在文学领域,天才作家们具有同样的焦虑。“文章千古事”,杜甫此言反映着诗人们最内在的焦虑。

《红楼梦》问世后至今已二百四十余年。开始的一百四十年,《红楼梦》经历了流传,也经历了禁锢。但禁锢它的权力早已消失,而巨著却真的与日月星辰同在。

进入20世纪,特别是进入20世纪下半叶之后,《红楼梦》更是从少数人的刻印、评点、阅读的状态中走了出来,奇迹般地大规模走向社会,走向学术领域、戏剧领域、电影领域,甚至走向政治领域,而最可贵的是走进深层的心灵领域。

书中的人物贾宝玉、林黛玉、妙玉、晴雯等,正在成为中国男男女女心灵的永远伴侣。它与《三国演义》、《水浒传》一样成为影响和塑造中华民族国民性格的大书。

不同的是,《三国演义》与《水浒传》蕴涵了一些民族集体无意识中受创伤而变形的一面(笔者另有专论阐释);而《红楼梦》则蕴涵着集体无意识中的健康部分。

《三国演义》是一部中国权术、心术的大全,其中的智慧、义气等也因进入严酷的斗争系统而发生变质;

而《水浒传》则在“造反有理”(“凡造反使用任何手段皆合理”)和“情欲有罪”(实际上是“生活有罪”)的两大理念下,形成了暴力崇拜的错误英雄观念与践踏妇女的残酷道德法庭。

尽管这两部作品从文学批评视角上看都是杰出小说,但从文化批评视角(即文化价值观)看则是造成中华民族心理黑暗的灾难性小说,可说是中国的两道“地狱之门”。随着中国文明的发展,这两部书的政治理念与道德理念必将被淘汰,即其精神内涵不可能代表未来。

但是,《红楼梦》恰恰包含着中国与人类未来的全部美好信息,这是关于人的生命如何保持它的本真本然、人的尊严与价值如何实现、人如何“诗意栖居于地球之上”(荷尔德林语)的普世信息。

整部《红楼梦》搁置了中国历史上的许多“智慧果”(从千篇一律的“才子佳人”小说一直到变形的孔孟思想),而直接与中国原始神话《山海经》相衔接,主人公的故事是女娲补天故事的继续。

贾宝玉和林黛玉等都是和夸父精卫一样的不知算计、不知世故的纯真生命,在权术、心术、暴力面前发呆、发愣、不知所措的生命。

然而,正是这种生命属于未来。它负载着中国和人类关于人的尊严与人的价值的全部期望,因此,《红楼梦》不仅属于今天,更是属于明天,不仅属于当代的读者,更属于以后无数年月的后世知音。过去的两百多年已证明《红楼梦》的永久魅力,未来的岁月更会证明它的不灭不衰。

二 《红楼梦》的宇宙境界(王国维的发现)

自从1904年王国维发表《红楼梦评论》,至今已一百余年。百年来《红楼梦》研究在考证方面很有成就,但在其美学、哲学内涵的研究方面并无出王氏右者。

王国维是出现于中国近代的先知型的天才,他五十岁就去世,留下的著作不算多,但无论是史学上的《殷周制度论》,还是美学、文学上的《人间词话》、《红楼梦评论》,都是当之无愧的人文经典。

他不是以严密的逻辑论证取胜,而是以眼光的独到、准确与深邃而出众。他创立了真正属于中国学说的“境界”说,启发了20世纪所有的中国文学评论者、作家、诗人与艺术家。

对于《红楼梦》,他也正是用境界的视角加以观照,从而完成两个大的发现:

一、发现《红楼梦》的悲剧不是世俗意义上的悲剧,即把悲剧之源归结为几个坏蛋(“蛇蝎之人”)作恶的悲剧,而是超越意义上的悲剧,即把悲剧视为共同关系之结果的悲剧。

也就是说,造成悲剧的不是现实凶手,而是生活在悲剧环境中人的“共同犯罪”。

二、发现《红楼梦》属于宇宙大境界和相应的哲学、文学境界,而非政治、历史、家国境界。

这两点都是《红楼梦》的永恒谜底。现在我们从第二点说起。

王国维在《红楼梦评论》的第三章《<红楼梦>之美学上之价值》对《红楼梦》有一个根本性的论断,他说:

《桃花扇》,政治的也,国民的也,历史的也;《红楼梦》,哲学的也,宇宙的也,文学的也。此《红楼梦》之所以大背于吾国之精神,而其价值亦即存乎此。

这是一个极为重要的发现。王国维所说的《桃花扇》只是一例,这一例证所象征的政治、家国、历史境界,正是《三国演义》、《水浒传》及其前前后后自先秦诸子直至清代《老残游记》的基本境界。

中国文学的主脉,其主要精神是政治关怀、家国关怀、历史关怀的精神,其基调也正是政治浮沉、家国兴亡、历史沧桑的咏叹。

《桃花扇》提出的问题是明朝“三百年之基业,隳于何人,败于何事,消于何年,歇于何地”,这些全是形而下的问题。

何人何事,是现实政治以及相关历史阶段的人事;何年何地,是现实时间与现实地点,这便是所谓时代性与时务性。最后虽然侯方域与李香君在祭坛上相逢并经张道士一语点拨而入道,但也正如王国维所言,并非“真解脱”,只不过是在他人的推动下,觉悟到无力回天不得不放下国仇家恨而遁入空门麻痹自己而已,这并不是《红楼梦》似的对人生的大彻大悟。

《红楼梦》也有政治、家国、历史内涵,而且它比当时任何一部历史著作都更丰富地展示了那个时代的全面风貌,更深刻地倾注了作者的人间关怀。

然而,整部巨著叩问的却不是一个朝代何人、何事、何年、何地等家国兴亡问题,而是另一层面的具有形而上意义的大追问。

如果说,《桃花扇》是“生存”层面的提问,那么,《红楼梦》则是“存在”层面的提问。

它的哲学总问题是:

世人都认定为“好”并去追逐的一切(包括物色、财色、器色、女色等)是否具有实在性?

到底是这一切(色)为世界本体还是“空”为世界本体?

在一个沉湎于色并为色奔波、为色死亡、为色你争我夺的泥浊世界里,爱是否可能?

诗意生命的存在是否可能?

那么,在这个有限的空间中活着究竟有无意义?意义何在?

这些问题都是超时代、超政治、超历史的哲学问题。

还有,贾宝玉、林黛玉与侯方域、李香君全然不同。

贾、林从何处来?到何处去?女娲补天的鸿蒙之初是何年何月?神瑛侍者与绛珠仙草的天国之恋是什么地点,什么时间?“质本洁来还洁去”,何方、何处尚不清楚,何性何质又如何了然?贾、林这些稀有生命到底是神之质还是人之质,是石之质还是玉之质,是木之质还是水之质?

一切都不清楚,因为来去者本就无始无终,无边无涯,这就是宇宙大语境、生命大语境。人们常会误解,以为家国语境、历史语境大于生命语境。其实正好相反,是生命语境大于家国、历史语境。

侯方域、李香君的生命只在朝代更替的不断重复的历史语境中,而贾宝玉、林黛玉的生命则与宇宙相通相联,他们的生命语境便是宇宙语境,其内在生命没有朝代的界限,甚至没有任何时间界限,因此,贾、林的生命语境便大于家国语境。

《红楼梦》在作品中有一个宇宙境界,而作者则有一个超越时代的宇宙视角。

《红楼梦》中的女儿国,栖居于“大观园”。“大观”的命名寄意极深,完全可以从这一名称中抽象出一个“大观的视角”。所谓“大观”视角,便是宇宙的大宏观视角。

释迦牟尼和他的真传弟子们拥有这一视角,便知地球不过是“恒河沙数”的一粒沙子。

爱因斯坦作为宇宙研究的旗手,他也正是用这一视角看地球看人类,因此也看出地球、人群不过是环宇中的“一粒尘埃”。

释迦牟尼、曹雪芹、爱因斯坦都有一双大慧眼,这就是宇宙的大观——极境眼睛。曹雪芹的“大观”眼睛化入作品,便是《红楼梦》的宇宙、哲学境界。

在“大观”眼睛之下,世俗概念、世俗尺度都变了,一切都被重新定义。

所以《红楼梦》一开篇就重新定义“故乡”,而通篇则重新定义世界,重新定义历史,重新定义人。

故乡在哪里?龟缩在“家国”中的人只知故乡是地图上的一个出生点,“反认他乡是故乡”,不知道故乡在广阔无边的大浩瀚之中,你到地球上来只是到他乡走一遭,只是个过客,因此反把匆匆的过处当作故乡、当作立足之处。把过境当作常境,反客为主,这样自然就要欲望膨胀,占山为王,占地为主,自然就要日以继夜地争夺金银满箱、妻妾成群的浮华境遇。

“无立足境”,这才是大于家国境界的宇宙境界。

《红楼梦》中的人物,第一个领悟到这一境界的,不是贾宝玉,而是大观园首席诗人林黛玉。

《红楼梦》第二十二回《听曲文宝玉悟禅机》记载了这一点。贾宝玉悟是悟了,他听到了薛宝钗推荐《点绛唇》套曲中的《寄生草》(皆出自《鲁智深醉闹五台山》)有“赤条条来去无牵挂”一句,联想起自己,先是喜得拍手画圈,称赞不已,后又“不觉泪下”,“不禁大哭起来”,感动之下,便提笔立占一偈禅语:

“你证我证,心证意证。

是无有证,斯可云证。

无可云证,是立足境。”

而次日林黛玉见到后觉得好是好但还未尽善,就补了两句:

无立足境,是方干净。

林黛玉这一点拨,才算明心见性,击中要害,把贾宝玉的诗心提到了大彻大悟大解脱的禅境,也正是《好了歌》那个真正“了”的大自由、大自在之境。

如上文所言,《红楼梦》是一部大悟书,没有禅宗,没有慧能,就没有《红楼梦》。

而《红楼梦》中的最高境界——“无立足境”,首先是林黛玉悟到的,然后才启迪了贾宝玉。

一个赤条条来去无牵挂的生命,来到地球上走一回,还找什么“立足之境”?

自由的生命天生是宇宙的漂泊者与流浪汉,永远没有行走的句号,哪能停下脚步经营自己的温柔之乡,迷恋那些犬马声色,牵挂那些耀眼桂冠。一旦牵挂,一旦迷恋,一旦经营浮华的立足之境,未免要陷入“浊泥世界”。

在“大观”的宇宙视角下,故乡、家国的内涵变了,而历史的内涵也变了。

什么是历史?以往的历史都是男人的历史、权力的历史、帝王将相的历史、大忠大奸较量的历史。《三国演义》以文写史,用文学展现历史,不也正是这种历史么?

但《红楼梦》一反这种历史眼睛,它在第一回就让空空道人向主人公点明:空空道人遂向石头说道:

石兄,你这一段故事,据你自己说有些趣味,故编写在此,意欲问世传奇。据我看来,第一件,无朝代年纪可考;第二件,并无大贤大忠理朝廷治风俗的善政,其中只不过几个异样女子,或情或痴,或小才微善,亦无班姑、蔡女之德能。我纵抄去,恐世人不爱看呢?

从这段开场白可以看出曹雪芹完全是自觉地打破朝代更替的时间图表和大忠大贤、帝王将相创造世界的历史观。

后来薛宝钗评论林黛玉的诗“善翻古人之意”,其实也正是《红楼梦》的重新定义历史。

第六十四回中,林黛玉“悲题五美吟”,写西施,写虞姬,写明妃,写绿珠,写红拂,便是在重写历史。

古人视帝王将相为英雄,视美人为英雄的点缀品,其实,西施、虞姬等美人才是真英雄,历史何尝不是她们所创造。

五美吟,每一吟唱,都是对历史的质疑。以虞姬而言,林黛玉问道:像黥、彭那些原项羽手下的部将,英勇无比,降汉后又随刘邦破楚,立功封王,但最后却被刘邦诛而醢之剁成肉酱,这种所谓英雄,怎能与虞姬自刎于楚帐之中、为历史留下千古豪气相媲美呢?

还有,史学家与后人都在歌吟李靖,最后甚至把他神化,可是当他还是一介布衣时,小女子红拂不顾世俗之见,以慧眼识得穷途末路中的英雄,并以生命相许,助其英雄事业,这岂不是更了不起吗?然而,向来的历史只是李靖的历史,并无红拂的半点历史位置,她只有在林黛玉的大观眼睛中,才重现其至刚至勇至真至美的生命价值。

总之,在“大观”的眼睛之下,一切都不一样了。《红楼梦》特殊的审美境界也由此产生。

三 是悲剧,又是荒诞剧(对王国维“评红”的补充)

在宇宙境界的层面上,《红楼梦》的美学内涵或称美学价值就显得极为丰富了。

本文要特别指出的,也是以往的《红楼梦》研究者包括王国维所忽略的,正是在宇宙“大观”眼睛下,《红楼梦》不仅展示了人间的大悲剧,而且展示了人间的大荒诞,

因此《红楼梦》不仅是一部伟大的悲剧作品,而且也是一部伟大的喜剧作品。

如果说,《堂吉诃德》是在大喜剧基调下包含着人类的悲剧,那么,《红楼梦》则是在大悲剧基调下包含着人类的大荒诞。

《红楼梦》从“大荒山无稽崖”开始讲述故事,这“无稽”二字,正暗示着小说的另一巨大内涵,这便是荒诞内涵了。

20世纪西方文学以卡夫卡为起点与杠杆,把以写实与浪漫为重心的文学转变为以荒诞与幽默为重心的文学。

在荒诞文学的创作中,法国卓越作家加缪创造了“局外人”(也译为“异乡人”)的形象,这一形象既有极深的悲剧性又有极深的荒诞性。

而这种“局外人”、“异乡人”的概念与形象,早在二百年前就已出现于曹雪芹的笔下。

妙玉自称为“槛外人”,这个“槛外人”在世俗眼中完全是个怪人与异端。

她与现实世界完全不相宜,连黛玉、宝钗都被她称为“大俗人”,且这个最高洁的少女最后陷入了最黑暗的泥坑。

其实,贾宝玉正是一个十足的“槛外人”、“局外人”、“异乡人”,他与现实世界处处不相宜。

他具有最善的内心和很高的智慧,但世人却把他视为“怪异”、“孽障”、“傻子”,这是何等荒诞?

而贾赦、贾珍、贾琏等一群“国贼禄鬼”、“色鬼”则个个道貌岸然,被世人视为“卿爵”、“老爷”,这是何等的颠倒!

甚至连那些完全没有内在世界、浑身只是一团泥的贾蓉、薛蟠、贾环等,也被世人所羡慕,活得十分潇洒快活。

整个人间被宫廷和仅有两个石狮子干净的豪门所主宰,这是何等可笑!

《红楼梦》设置了一个跛足道人,他的眼睛正是大观眼睛,所以他看到了一个“你方唱罢我登场”、“更向荒唐演大荒”的泥浊喜剧世界。

《红楼梦》开篇的《好了歌》可视为主题歌,而这首歌的基调是喜剧的,

“世人都晓神仙好,唯有功名忘不了。

古今将相在何方,荒冢一堆草没了。

世人都说神仙好,只有金银忘不了。

终朝只恨聚无多,及到多时眼闭了。

世人都晓神仙好,只有娇妻忘不了……”

权力、功名、金钱、美女、各种色相,令世人乱作一团,让整个大地变成名利场、物欲场,一个个世人就为这些虚名、虚色、虚幻而争夺而哭泣而死亡,争了一生一世,却什么也带不走,唯有留下荒坟一堆,骷髅一具,戏剧一场。

贾瑞追逐王熙凤,既是一场悲剧,又是一场荒诞剧。

道士给贾瑞的“风月宝鉴”,一面是美女,一面是骷髅,贾瑞死在美女的毒计之下是悲剧,而追逐骷髅似的幻影幻觉则是几乎人人皆经历过的荒诞剧。

难道只是贾瑞拥抱骷髅?难道道貌岸然的贾赦、贾政、贾珍、贾琏拥抱的就不是骷髅?难道在仕途经济道上走火入魔、执迷不悟的儒生博士演出的不是一出空空的人间喜剧?

“乱哄哄你方唱罢我登场”,“甚荒唐,到头来都是为他人作嫁衣裳”,甄士隐在给《好了歌》作注时点破这“甚荒唐”三个字,是《红楼梦》极为深刻的另一面,也是一百年来的红学研究所忽略的一面。

(【白先勇细说红楼里,也有这一论述】)

如果说,林黛玉之死是《红楼梦》悲剧最深刻的一幕,那么,贾雨村故事则是《红楼梦》喜剧最典型的一幕。

《红楼梦》的大情节刚刚展开(即第四回),就说贾雨村“葫芦僧乱判葫芦案”。熟悉《红楼梦》的读者都知道贾雨村本来还是想当一名好官的。

他出身诗书仕宦之族,与贾琏是同宗兄弟,当他家道衰落后在甄士隐家隔壁的葫芦庙里卖文为生时,也是志气不凡,因此才会被甄氏所看中并资助他上京赴考。之后中了进士,还当了县太爷。被革职后浪迹天涯又遇到偶然机会当了林黛玉的塾师。聪明的他通过林如海的关系,在送林黛玉前去贾府时见了贾政,便在贾政的帮助下“补授了应天府”,到金陵复职。

可是一走马上任就碰上薛蟠倚财仗势抢夺英莲(香菱)、打死冯渊的讼事。贾雨村开始不知深浅,面对事实时也正气凛然,大怒道:“岂有这样放屁的事!打死人命就白白的走了,再拿不来的!”并发签差人立刻把凶犯族中人拿来拷问。

可是,正要签发时,站在桌边上的“门子”(当差)对他使了一个眼色,雨村心中疑怪,只好停了手,即时退堂,来到密室听这个听差叙述讼事的来龙去脉和保乌纱帽的“护官符”(上面写着大权势者的名单,地方官不可触犯),而讼事中的被告恰恰是护身符中的薛家,又连及有恩于他的贾家,甚至王家(薛蟠的姨父是贾政,舅舅是京营节度使王子腾),这可非同小可。最后,他听了“门子”的鬼主意虽口称“不妥”,还是采纳了“不妥”的处理办法,昧着良心,徇情枉法,胡乱判断了此案,给了冯家一些烧埋银子而放走凶手,之后便急忙作书信两封向贾政与王子腾报功,说一声“令甥之事已完,不必过虑”。

为了封锁此事,又把那个给他使眼色、出计谋的门子也发配远方充军以堵其口。

王国维在评说《红楼梦》的悲剧价值时,指出关键性的一点,是《红楼梦》不把悲剧之因归罪于几个“蛇蝎之人”,而视为“共同关系”的结果。

如林黛玉,她并非死于几个“封建主义者”之手,而是死于共同关系的“共犯结构”之中。

而“结构中人”并非坏人,恰恰是一些爱她的人,包括最爱他的贾宝玉与贾母。他们实际上都成了制造林黛玉悲剧的共谋,都负有一份责任。

这种悲剧不是偶然性的悲剧,而是人处于社会关系结构之中成为“结构的人质”的悲剧。

笔者(刘再复先生)与林岗合著的《罪与文学》中论述了《红楼梦》的忏悔意识正是意识到自己乃是共谋而负有一份责任的意识。

《红楼梦》正因为有此意识而摆脱了“谁是凶手”的世俗视角,进入以共负原则为精神支点的超越视角。

可惜王国维未能发现《红楼梦》美学价值中的另一半——喜剧价值同样具有它的特殊的深刻性,即同样没有陷入世俗视角之中。

贾雨村在乱判葫芦案中扮演荒诞主体的角色,但他并不是“蛇蝎之人”。

当他以生命个体的本然面对讼事时,头脑非常清醒,判断非常明快,

可是,一旦讼事进入社会关系结构网络之中,他便没有自由,并立即变成了结构的人质。

他面对明目张胆的杀人行为而发怒时,既有良心也有忠心(忠于王法),可是良心与忠心的代价是必将毁掉他的刚刚起步的仕途前程。

一念之差,他选择了徇私枉法,也因此变审判官为凶手的共谋。

可见,冯渊无端被打死,既是薛蟠的罪,也是支撑薛蟠的整个社会大结构的共同犯罪。说薛蟠仗势杀人,这个“势”,就是他背后的结构。

贾雨村在葫芦戏中扮演荒诞角色,表面上是喜剧,内里则是一个士人没有自由、没有灵魂主体性的深刻悲剧。

耶和华(《旧约》)讲神明意志,尼采讲权力意志,叔本华讲生命意志。尼采与叔本华的意志背后都是欲望。

与意志论相反,老子讲自然,庄子讲自然,禅宗讲自然。老子把自然看成最高境界,因此,对意志保持警惕。所谓自然,就是反意志。

《红楼梦》的哲学基础是自然,不是意志,所以王国维以叔本华的欲望—意志说为哲学基点的悲剧论解释《红楼梦》,只能说明“人性”部分,不能说明“灵性”部分(即空灵、飘逸的部分),也不能说明人的存在其荒诞的一面。

因此,只有用存在论而不仅仅是悲剧论去解释《红楼梦》,才能把握它的精神整体以及它的无比的深刻性,才能充分开掘其悲剧与荒诞剧融合为一的双重精神内涵。

四、 诗意生命系列的创造

王国维说《红楼梦》是哲学的,指的不是《红楼梦》的哲学理念,而是它的生命哲学意味和审美意味,即由《红楼梦》的主人公贾宝玉、林黛玉及其他女子的美丽生命所呈现的生命形上意味。

歌德曾说,理念是灰色的,唯有生命之树常青。

《红楼梦》的永恒魅力不在于理念,而在于生命。

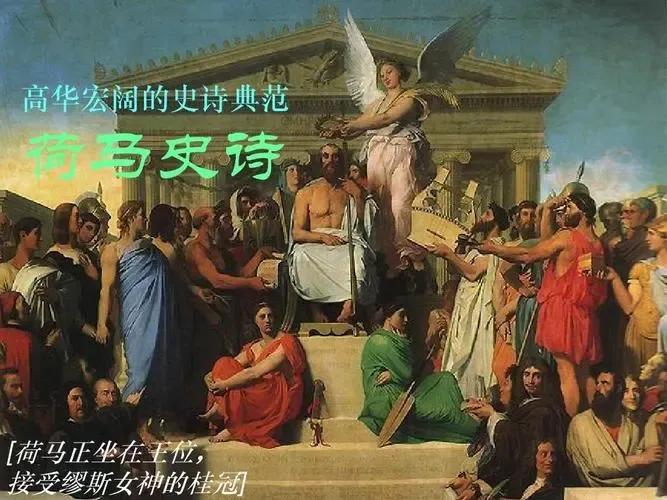

正如荷马史诗的永恒魅力,不在于它体现希腊时代的民主理念,而是它象征着人类文明初期生命体验模式的某种普遍性意味。

《伊利亚特》蕴涵的是人类生活的“出征”模式,那种为美而战而牺牲而捍卫尊严的永恒精神;

而《奥德赛》则意味着“回归”模式,那种出征之后返回自身、返回家乡、返回情感本然的永恒眷恋。

马克思在阐释荷马史诗时认为最有启迪性的思想是“困难不在于了解希腊史诗与其社会发展形态的结合,而在于了解它为什么是美感享受的永恒源泉”。

他说:

“困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形态结合在一起。困难的是,它们何以仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本。”

马克思并非文学艺术家,但他天才地彻悟到,荷马史诗的永恒魅力不在于它所反映的一定历史阶段的社会形态特征,而在于它具有取之不尽的美的意蕴。

事实上也正是这样,《伊利亚特》所展示的希腊与特洛伊的十年战争,并非不同社会制度、不同社会形态的你死我活的较量,也无所谓正义与非正义,而在于生活在两个城邦中的英雄们为美而战,为一个名叫海伦的绝世美人而战。

海伦本身并无复杂精神内涵,她在史诗中只是美的象征;

生命的尊严与生命的光辉就在为美而战中充分展示;

所有的英雄都不是被理念所掌握,而是被命运推着走,而决定命运的又是性格。

伟大作者荷马对所有的英雄与美人都没有政治判断或道德判断,只有审美意识,即没有世俗的是非、善恶、输赢的裁决,只有生命所意味的大美与大精神的判断。

这种不朽的美与精神,便超越时空而一代一代地引起不同地区的人的思索、共鸣与欣赏。

《红楼梦》与荷马史诗相似,它的精彩之处既不在于它与社会形态相联结的所谓“反封建”,也不在于它的哲学理念,而在于它塑造了一群带有高度审美价值的生命。

这些生命不是一般意义上的生命,而是诗意的生命。

曹雪芹出生于18世纪上半叶(或1715,或1724年),卒于下半叶(1764年前后)。

他去世后不久,在西方(德国)诞生了一位大哲人、大诗人,名叫荷尔德林(1770—1843),他有一个著名的期待被20世纪的大哲学家海德格尔等推崇备至,并成为人类的一种伟大向往,这就是人类应当“诗意地栖居在地球之上”。

现在看来,曹、荷这两位诞生在18世纪东、西方的天才,不谋而合奇迹般地具有同一伟大的憧憬,这就是人应是诗意的生命,人的存在应是诗意的存在,人的合理生活应是“诗意栖居”的生活。

不同的是,荷尔德林通过诗与哲学直接表述他的理想,而曹雪芹则把他的理想转化为小说中的诗意生命形式,即塑造了一群千古难灭的至真至善至美的诗意形象,这就是贾宝玉和林黛玉等形象。

只要留心阅读,读者就会发现,《红楼梦》中那些光彩照人的女子,都是诗人,贾元春、林黛玉、薛宝钗、妙玉、史湘云等全是诗人,连香菱也一心学诗。

她们组织诗社,其实,这诗社,正是人间诗国,正是在浊泥世界之外的净水国。

此处男子不可靠近,唯一例外的是对净水国充分理解的被称为“无事忙”的“混世魔王”贾宝玉。

这一诗国在浊泥世界的包围之中,但在精神上则站立于浊泥世界的彼岸。这些诗人都是诗意的生命。

还有一些虽然“身为下贱”的奴婢丫鬟,来自社会底层,不会写诗,但她们却用自己的行为语言写出感天动地的生命诗篇。晴雯之死、鸳鸯之死,都是千古绝唱。

而虽然不是奴婢却是寄寓于贵族之家的无名女子,如尤三姐,也一剑了结自身,用满腔热血写出卓绝千古的爱恋诗篇。与其说,这是“痴绝”,不如说这是“美绝”,诗情美感之绝。

《红楼梦》塑造林黛玉等一群至真至美的诗意女子形象,是中国文学前无古人、后启来者的奇观,也是世界文学的奇观。

在世界文学之林中,只有莎士比亚、托尔斯泰创造过这种系列性奇观。

莎士比亚以他的朱丽叶、苔丝德蒙娜、娥菲莉亚、克莉奥佩特拉、鲍细霞、薇奥娜等诗意女性,为人类文学的天空缀下了永远闪光的星辰。

托尔斯泰则以娜塔莎、安娜·卡列尼娜、玛丝洛娃为世界文学矗立了三大女性的永恒形象。

而曹雪芹则为文学世界提供了一个诗意女性的灿烂的星座。

可惜,只有少数具有精神幸福的人才能看到和理解这一星座。

人类世界要充分看到这一星座的无比辉煌,还需要时间。

《红楼梦》女性诗意生命系列中最有代表性的几个主要形象,如林黛玉、妙玉、晴雯、鸳鸯等皆有一特点,即不仅外貌极美,而且有奇特的内心,这便是内在诗情。

贾宝玉称她们属于净水世界,这不仅是概括了她们的“柔情似水”的女性生理特点,而且是在概述她们那一种天生的与男子的名利泥浊世界拉开内心距离的极为干净的心理特点。

她们的干净,是内心最深处的干净;她们的美丽,是植根于真性真情的美丽。

因此,曹雪芹给予她们的生命以最高的礼赞。他通过贾宝玉的《芙蓉女儿诔》礼赞晴雯说:

“其为质则金玉不足喻其贵,其为性则冰雪不足喻其洁,其为神则星日不足喻其精,其为貌则花月不足喻其色。”

这一赞辞,既是献给晴雯,也是献给所有的诗意女子的。

《芙蓉女儿诔》出现于《红楼梦》的第七十八回,他借宝玉对所爱女子的最高也是最后的礼赞,包含着绝望,也包含着希望。

那个以国贼禄鬼为主体的泥浊世界使他绝望,但是,那个如同星辰日月的净水世界则寄托着他的诗意希望。

《红楼梦》的哲学意味正是,人类的诗意的生命应当生活在泥浊世界的彼岸,不要落入巧取豪夺的深渊之中。人生只是到人间走一遭的瞬间,最高的诗意应是“质本洁来还洁去”,如林黛玉、晴雯、鸳鸯、尤三姐等,返回宇宙深处的故乡时,不带地球上的浊泥或尘埃,依旧是一片身心的明净与明丽。

《红楼梦》充满悲剧氛围,正因为它本身就是这样一曲悲绝千古的诗意生命的挽歌。

上个世纪下半叶我国的《红楼梦》研究最致命的弱点,恰恰是过于强调《红楼梦》与社会形态的结合,太强调它的时代特征(封建时代的末期与所谓资本主义萌芽期的特征),太强调它的政治意味以致把它视为四大家族的历史和反封建意识形态的形象传达。

其实,《红楼梦》的特征恰恰在于它并非如此政治、如此历史,而在于它是充分生命的,并且是充分诗意的。

《红楼梦》生命的哲学意味不仅体现在诗意女子身上,还体现在主人公贾宝玉身上。

笔者(刘再复先生)曾指出:

“《红楼梦》的伟大之处,正是它并非性自白,也不仅是情场自白,而是展示一种未被世界充分发现、充分意识到的诗化生命的悲剧,而这些诗化生命悲剧的总和又是由一个基督式的人物出于内心需求而真诚地承担着。于是,这种悲剧就超越现实的情场,而进入形而上的宇宙场。”

我们所说的这个“基督式的人物”,就是贾宝玉。

在茫茫的人间世界里,唯有此一个男性生命能充分发现女儿国的诗化生命,能充分看到她们无可比拟的价值,能理解她们的生命暗示着怎样的精神方向,也唯有此一个男性生命能与她们共心灵,共脉搏,共命运,共悲欢,共歌哭,并为她们的死亡痛彻肺腑地大悲伤,这个人就是贾宝玉。

这个贾宝玉,本身也是一个诗人,在世俗世界中的酸秀才们面前,他鹤立鸡群。

在题大观园各处的匾额时,尽管贾政对他存有偏见,但也不得不采纳他的命名。

但他的智慧的水平总是逊于林黛玉一筹。然而,他却有一颗与林黛玉的心灵相通相知的大诗心。

这颗诗心甚至比林黛玉的诗心更为广阔,更为博大。

这颗诗心爱一切人,包容一切人,宽恕一切人。

他不仅爱那些诗化的少女生命,也包容那些非诗、反诗的生命,尊重他们的生活权利,包括薛蟠、贾环,他也不把他们视为异类。

贾环老是要加害他,可是他从不计较,仍然以亲哥哥的温情对待他、开导他。

薛蟠这个真正的混世魔王,贾宝玉也成为他的朋友,和他一起玩耍打酒令。他被父亲痛打,实际上与薛蟠有关,可是薛宝钗一询问,他立即保护薛蟠说:“薛大哥哥从来不这样的,你们不可混猜度”(第三十四回)。

贾宝玉心里没有敌人,没有仇人,也没有坏人。他不仅没有敌我界限,没有等级界限,没有门第界限,没有尊卑界限,没有贫富界限,甚至也没有雅俗界限。

这是一颗真正齐物的平常之心,一颗天然确认人格平等的大爱之心。正是具有这样的大诗心,所以他“外不殊俗,内不失正”(嵇康语)。

在世俗世界里,他不摆贵族子弟的架子,不刻意去与三教九流划清界限,不对任何人拉起防范的一根弦,没有任何势利眼;而在他的内里却有热烈的追求和真挚的情感,更有他的绝不随波逐流的心灵原则与精神方向。

因此,薛蟠等那些卑污的欲望进入不了他的身心,影响不了他。

薛蟠只知欲望而不知有什么爱,而宝玉则只知爱而不知欲望为何物。宝玉敢与薛蟠交往,纯属“童言无忌”,也可以说是他已修炼到“我不入地狱谁来入”的境地,即入地狱也不怕,在地狱之中他也五毒不进,百毒不伤,也不会变成地狱黑暗的一部分,反而会以自己的光明照亮地狱的黑暗。

贾宝玉的大诗心,正是这样一种大包容、大悲悯、大关怀的基督之心,也是一种无分别(所谓分别是指把人刻意分类的权力操作)、无内外、无功利的菩萨之心。这种心灵,充满大诗意。

贾宝玉与林黛玉的爱情是《红楼梦》的主要故事线索,他们的情爱是一种天国之恋,即完全超脱世俗的心灵之恋。

他们的恋情早在天地之初就开始了。从前生前世的“神瑛侍者”与“绛珠仙草”的相濡以沫,到今生今世的还泪流珠,这一寓言隐喻着他们情爱的“天长地久”,永远与日月星辰同生同在。

与这一天国之恋相比,贾宝玉与薛宝钗的情感故事,则只能算是地上之恋,或者说是世俗之恋。

所以,薛宝钗会劝宝玉迎合世俗的要求去走仕途经济之路,而林、薛之别,恰恰是从这里划出分界限。《红楼梦》的文眼在第三十六回的一段话:

或如宝钗辈有时见机导劝,反生起气来,只说:“好好的一个清净洁白女儿,也学的钓名沽誉,入了国贼禄鬼之流。这总是前人无故生事,立言竖辞,原为导后世的须眉浊物。不想我生不幸,亦且琼闺绣阁中亦染此风,真真有负天地钟灵毓秀之德!”……独有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等语,所以深敬黛玉。

贾宝玉对林黛玉的爱里有“敬”的元素,而且不是一般的“敬”,而是“深敬”。

这就是说,贾宝玉从内心的深处敬爱林黛玉,深知唯有这个异性生命的心灵指向和自己的心灵指向完全相通。

这种相通,意味着他们都站立在沽名钓誉的泥浊世界之外,身心中都保留着从天国带来的那一脉未被染污的净水。

在潜意识的世界里,宝玉必定在说:宝钗虽身在琼闺绣阁,很会做人,却并非诗意的存在,而林黛玉爱使性子脾气,其心灵却是一首天地钟灵毓秀凝结成的生命诗篇。

从表面上看,林黛玉是个专爱主义者,只爱一个人,而贾宝玉是个泛爱主义者,爱许多女子以至爱一切人,

实际上,贾宝玉全心灵、全生命深爱的也只有林黛玉一个人。

他和林黛玉互为故乡,互为心灵,因此,当一方失掉另一方时,便会觉得丧失了生命的全部诗意与意义,林黛玉便陷入绝望而焚烧诗稿,而贾宝玉则丧魂失魄,离家出走。

林黛玉对贾宝玉一往情深,其实也有一种“深敬”的生命元素埋在情感底层。

她的智慧比贾宝玉高出一筹,但她仍深深地爱宝玉,因为她知道她所爱的人是一个释迦牟尼式的人,倘若她认识基督的名字,一定知道她所爱的人是一个正在成道中的基督式的人物。

释迦牟尼、基督的大生命大诗意不在文学之中,而在于大慈大悲的行为语言与心灵语言中。

正如贾宝玉能读懂林黛玉的诗篇一样,林黛玉也完全是贾宝玉行为诗篇与心灵诗篇的知音。

在表象世界里,林黛玉尖刻、好嫉妒,具有许多世俗女子的弱点(作为文学形象,这才生动真实),但在内心世界,她也是一个观音式的大爱者。

她作为大观园里的首席诗人,了解贾宝玉生命的全部诗意。

林、贾的爱情悲剧对人间发出的质疑正是:曾经追求“诗意栖居”的生命毁灭了,那么,“诗意栖居于大地”是否可能?如果此时不可能,那么,未来是否可能?人类的这一大梦,何时会真的到来?《红楼梦》的提问,就是这一哲学大提问。

五 、高精神与低姿态的艺术和谐

王国维说《红楼梦》是宇宙的、哲学的,又是文学的。

这种说法认真推敲起来,会让人感到困惑,难道《桃花扇》乃至《三国演义》、《水浒传》等就不是文学的吗?

这里涉及关于文学本体意义的认识。

在王国维心目中,显然只有《红楼梦》才是充分文学的。可惜王国维没有对此进行阐释。

尽管没有阐释,但可知道,《红楼梦》是一部比《桃花扇》具有更高文学水准的作品,属于另一文学层面。

关于这一点林岗和我在《罪与文学》里已用许多篇幅进行了论述。

在论述中,我们说明一点:

《红楼梦》的视角不是世俗的视角,而是超越的视角。

所谓超越,就是超越世间法(世间功利法、世间因缘法等)。

《红楼梦》的超越方式不是追逐现世功利与实用目的的方式,而是审美的方式。

从阅读的直接经验,我们就能感受到,《红楼梦》对女子的审美意识非常充分,无论是外在美还是内在美都充分呈现出来。

在人类文学中,一般地说,男子形象体现力量的维度,女子形象则体现审美的维度。

在《红楼梦》中,女子所代表的审美维度发展到了极致。

以《红楼梦》为参照系就会发现,《三国演义》、《水浒传》对女子没有审美意识,只有道德意识,换句话说,只有道德法庭,没有审美判断。

不必说被道德法庭判为死刑的妖女“淫妇”潘金莲、潘巧云、阎婆惜等,就是被判决为英雄烈士的顾大嫂、孙二娘等也没有美感,甚至作为美女形象出场又被放入法庭正席中的貂蝉,也不是审美对象,而是政治器具。

《桃花扇》的李香君虽是美女,但也是道德感压倒美感,其生命的审美内容并未充分开掘,和林黛玉、晴雯、妙玉等完全不可同日而语。

放下直接的阅读经验,从理论上说,正如康德所点破的那样,审美判断是“主观的合目的性而无任何目的”的判断。

他说的无目的,便是超越世间的功利法,即超越世俗眼里的目的性,进入人类精神境界的更高层次。

这个层次,乃是叙述者站立的层次,比笔下人物站得更高的层次。

在这个层次上,功利的明确目的性已经消失,悲剧的目的不是去追究“谁是凶手”,自然也不是一旦找到凶手,悲剧冲突就得以化解。

《红楼梦》让读者和作者一样,感悟到有许多无罪的凶手,无罪的罪人,他们所构成的关系和这种关系的相关互动才是悲剧难以了结的缘由。

所以我们说:

“他们本着自己的信念行事,或为性情中人,或为名教中人,或为非性情亦非名教仅是无识无见的众生,这本是无可无不可的事情,可不幸的是他们生在一起,活在一个地方,不免发生冲突,最后一败涂地。

对于这种悲剧,若要作出究竟是非的判决,或要问起元凶首恶,真是白费力气。因为叙述者对故事的安排和人物设置的本身就清楚地告诉读者,他企图叙述的是一个‘假作真来真亦假’的故事。

矛盾诸方面在自己的立场是真的,但看对方是假的,真假不能相容,真真假假中演出一出恩恩怨怨的悲欢离合的悲剧。叙述者比他笔下的人物站得更高,给读者展示了一个像谜一样的永恒冲突。”

这种冲突是双方各自持有充分理由的冲突,是灵魂的二律背反,是重生命自由与重生活秩序的永恒的悖论。

只要人类生活着,这种悲剧性的冲突与悖论,就会永远存在。它不像世间的政治冲突、经济冲突、道德冲突可以通过法庭、战争、理性判断加以解决或随着现实时间的推移而找到凶手或是非究竟而化解。

它也不像《三国演义》那样,一方是“忠绝”、“义绝”、“贞绝”,一方是“奸绝”、“恶绝”、“淫绝”,善恶分明,然后通过一方吃掉一方而暗示一种绝对道德原则。

鲁迅先生说《红楼梦》在艺术上的了不起之处是没有把好人写得绝对好,没有把坏人写得绝对坏。这便是拒绝忠奸、善恶对峙的世俗绝对原则。

笔者曾多次说,《红楼梦》是无真无假(“假作真来真亦假”)、无是无非、无善无恶、无因无果,因此也是无边无际(没有时空边界)的艺术大自在。

这是对《红楼梦》超越世俗标准的一种表述,也是《红楼梦》能够成为永恒审美源泉的秘密所在。

马克思所说的解开荷马史诗永恒之谜的难点,我们从《红楼梦》对世俗眼光的超越中,大约可以得到一些解释。

这里笔者还要强调的《红楼梦》另一审美—文学特点,是无论其悲剧叙述风格或喜剧(荒诞)叙述风格均不同于莎士比亚悲喜剧、塞万提斯小说或贝克特《等待戈多》境遇剧的风格。

虽然他们都是站立在超越世俗眼界的很高的层面,在精神上都有一种对人间生命的大悲悯感,

但是,在叙述方式上,上述这些经典作家都有一种贵族姿态,作家主体在描述中是以自身的高贵去照耀笔下人物,所以读者会明显地感到堂吉诃德的可笑。

而《红楼梦》虽有高贵的贵族精神,但曹雪芹作为创作主体则是一种低姿态,

他的“大观”眼睛并不是贵族嘲弄底层生命的眼睛,而是另外两种眼睛:

一、跛足道人的眼睛;

二、贾宝玉的“侍者”(仆人)的眼睛。

两者全是低姿态。

高精神而又低姿态,是《红楼梦》独一无二的叙述方式。

跛足道人拄着拐杖,疯癫落拓,麻屣鹑衣,没有任何圣者相、智者相、权威相、神明相、先知相、贵人相或导师相,但他“口内念着几句言词”,却是许多贤者圣者权势者永远领悟不到的真理,他所唱的《好了歌》,虽是寥寥数句,却道破人间荒诞的根本处:在短暂的人生中被各种欲所迷、所困而不自知,而不自觉,而不能自拔。不知为之疯狂、为之颠狂的“世上万般”均非最后的实在,以为权力、金钱、美色是意义而实际却并无意义。那一切虚幻的“好”终究只有一“了”。

跛足道人没有“圣人言”的形式,只是唱着轻快的嘲讽之歌,这是最低调的歌,又是最高深的歌,是大悲剧的歌,又是大喜剧的歌,是没有哲学形式的哲学歌。

《红楼梦》没有“圣人言”的方式,也没有“三言二拍”那种因果报应的“诫言”形式(即不是世间功利法与世间因缘法),而是“甄士隐言”(真事隐言)、“贾雨村言”(假语村言)、“石头言”等一些与读者心灵相齐相交的平常形式。

关于这一点,笔者在《共悟人间——父女两地书》与剑梅谈论“《红楼梦》方式”时就说:

“我国的古代小说,大体上都是一个情节暗示一种道德原则,唯有《红楼梦》是多重暗示。一个人物的命运,都有多重暗示……中国文化史的经典著作,从孔子到朱子,其思维方式其实都是‘圣人言’的方式,即‘圣人道出真理’的方式,并未把真理‘开放’。后来形成独尊的话语权力,与此有关。而《红楼梦》则用‘贾雨村言’娓娓叙述故事的方式,没有‘告诫’气味,而且又完全开放的方式去看待被各种人尊为真理的古代经典,并敢于提出叩问。”

在《红楼梦》里,贾宝玉是真正的圣者,他的天性眼睛把人间的污浊看得最清,所以才有“男子是泥,女子是水”的惊人之论。

他也把人间的残忍看得最清,所以才为一个个美丽生命的死亡而发呆而哭泣。

别人都为失去权力、财产而痛苦,他只为失去少女生命而悲伤而心疼。

他的价值观是真正的以人为本、以人为天地精华的价值观,但他在世俗的眼睛里却是个未能成为栋梁之才的蠢物,而他自己也甘于做傻子、呆子和他人眼里的蠢物,以最低的姿态生活于人间并观看人间,他的姿态比奴婢丫鬟的姿态还要低。

他的前身名叫“神瑛侍者”。所谓侍者,就是仆人,就是奴隶。

而他来到人间之后,仍然是个侍者,身份是贵族府第中最受宠的贵族子弟,气质上也有贵族的特性,然而,他却拒绝贵族特权,保持一种侍者心态、侍者眼光。

第三十六回这样描写他的位置:

那宝玉本就懒与士大夫诸男人接谈,又最厌峨冠礼服贺吊往还等事,今日得了这句话,越发得了意,不但将亲戚朋友一概杜绝了,而且连家庭中晨昏定省亦发都随他的便了,日日只在园中游卧,不过每日一清早到贾母王夫人处走走就回来,却每每甘心为诸丫鬟充役,竟也得十分闲消日月。

一个贵族子弟,竟然给自己仆人“充役”。地位如此颠倒,以致把自己的地位放得比仆人还低。

这种低姿态奇怪吗?不奇怪。

马克思所制定的巴黎公社原则就要求公社的官员要做人民的仆人,要以最低的姿态去对待世界与民众。

贾宝玉正是拥有这种侍者的眼睛与姿态,所以他能看清那些世俗眼里无价值的生命恰恰具有高价值,也因此才对这些生命的毁灭产生大悲情——不是居高临下的同情,而是自下而上的深深敬爱的大伤感与大痛惜。

他为晴雯作《芙蓉女儿诔》,倾诉得如此动情,原因就在于此。

其实,晴雯在世人的眼里,不过是一个女奴,在王夫人的眼里,更是个下贱的仆人与“妖精”,但在贾宝玉眼里,她却是“心比天高”的天使。

因此,在她生前,他尊敬她,在她死后,则仰视她。于是,便写下了感天动地的千古绝唱。

康德对美的经典定义是美即超功利。而《芙蓉女儿诔》这首祭诗,便是超越人间功利眼睛的最美最干净的挽歌。这就是《红楼梦》的方式,最高贵的精神与最谦卑的姿态相结合的方式,无训诫、无权威、无虚妄的文学方式。而只有这种方式才能感动无数的后代知音。

曹雪芹出身贵族,其在《红楼梦》中的人格化身贾宝玉更是十足的贵族子弟,但是,贾宝玉身上所折射的贵族文化,不是贵族特权意识,而是贵族的高贵精神气质,而且是叛逆性的精神气质,恰似拜伦与普希金的精神气质。

这一点,和尼采所张扬的贵族文化很不相同。

尼采自命为贵族的后裔,以身上拥有贵族血统而自傲。他在其名著《道德系谱学》中给贵族下定义,强调贵族与民众的等级差别与精神差别,推崇以自尊-坚强意志为核心的贵族“主人道德”,批判“同情他人”的奴隶道德,主张向民众开战,反对贵族对底层大众的悲悯。

这是典型的贵族特权主义。

而曹雪芹完全不同于尼采,他有的是贵族的高贵精神和高级审美趣味,反映在贾宝玉形象上的正是这种精神与趣味。

整部《红楼梦》的高雅情趣也是充分贵族化的。然而,曹雪芹不蔑视平民和奴隶,贾宝玉身上负载的是对底层奴隶和人间社会的大慈悲精神。

这种贵族精神和基督情怀的结合,形成人世间一种最伟大、最宝贵的人格与审美意味。

六 东方的伟大史诗

关注中国文学的人总是遗憾中国文学没有出现“史诗”,即没有《伊利亚特》或《奥德赛》似的史诗。

其实,《红楼梦》正是一部伟大史诗,而且由它确立了一个极为精彩的中国的史诗传统。

“史诗”是一个来自西方的概念,它原是指古代记载重大历史事件、英雄传说并具有神话色彩的长篇叙事诗,后来又延伸到泛指具有上述内涵并有宏大结构的卓越叙事作品,包括长篇小说作品。

此时,我们说《红楼梦》是一部伟大史诗,是指:

一、它具有荷马史诗式的宏大叙事构架和深广视野;

二、它和中国原始神话《山海经》直接相联,塑造了具有神话色彩和别样英雄色彩(另一种意义的富有平常心的英雄)的系列诗意大生命;

三、它寄托着人类“诗意栖居”、“诗意存在”的形上梦想,从而使浓厚的诗意覆盖整部作品。

上述三点,还需做些补充。

首先应说明的是,《红楼梦》的史诗构架打通天上人间,这与《伊利亚特》相似,但其深广视野则与《伊利亚特》不同,它是一种更深邃的内在视野,它挺进到人的内心深处,展示更丰富的内在生命景观。这种史诗性的内在生命景观,在人类文学史上极为罕见,它是曹雪芹了不起的创造,也是《红楼梦》史诗的特征。

林黛玉一见到贾宝玉就觉得“眼熟”,内在视野一下子就伸延到灵河岸边。她在《葬花辞》中提问:“天尽头,何处有香丘?”在大苍凉的叩问中呈现的又是无边无垠的大视野。

其次,说《红楼梦》有英雄色彩,这是另一种意义的、具有平常之心的英雄。

难道贾宝玉基督式的情怀不是英雄情怀?难道尤三姐、鸳鸯一剑一绳自我了断,把泥浊世界断然从自己的生命中抛却出去不是英雄气概?难道林黛玉的焚烧诗稿的大行为语言,不是对黑暗人间英雄式的抗议。

如果说,《伊利亚特》的英雄是刚性的,那么《红楼梦》的英雄则是柔性的。

因此,也可以说,《伊利亚特》是刚性史诗,《红楼梦》是柔性史诗。

史诗不是历史,而是文学。

史诗的起点是诗,是审美意识,而不是年代时序,不是权力意识与道德意识。

因此,它虽然具有历史的时代内涵,但重心则是超越历史时代的生命景观与生命哲学意味。

也就是说,史诗的重心是“诗”而不是“史”,它是史的诗化与审美化,但不是历史。

《资治通鉴》、“二十四史”等规模再大,也不是史诗。

《三国演义》、《水浒传》虽塑造了许多英雄,也有历史感,但缺乏史诗的起点,即审美意识,它令读者感受到的是权力意识与道德意识对审美意识的绝对压倒,因此,不能称为史诗。

中国的《史记》,以文写史,以文塑造历史英雄,显然有史诗倾向,其中有些描绘英雄人物的篇章,也很有诗意。可以说,《史记》早已提供了史诗创造的可能性,可惜司马迁自己没有意识到这一点,他不是用审美意识去重新观照历史和重组历史,因此,也没有赋予《史记》以史诗的宏伟框架。

他对个人不幸遭际进行反弹的发愤意识显然大于审美意识,这一点限制了他的“大观”眼睛,使他未能像曹雪芹那样如此透彻地感悟到人间的诗意所有。

唯有《红楼梦》是个特殊的伟大审美存在,它在东方屹立着,并和诞生于西方的荷马史诗一样,将永远保持着太阳般的魅力并永远放射着超越时空的光辉和异彩。

【摘后案:刘再复先生的这些论述,再次拔高了《红楼梦》的文化层次,丰富了文化内涵,而将《红楼梦》从文学延伸到中国独有的哲学、文化层面;他的一些提法,很新颖,也确乎相合,一口气读完,仿佛窥探到《红楼梦》的奥秘。】

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/236144117.html